-

So behandelt der Bundestag Petitionen

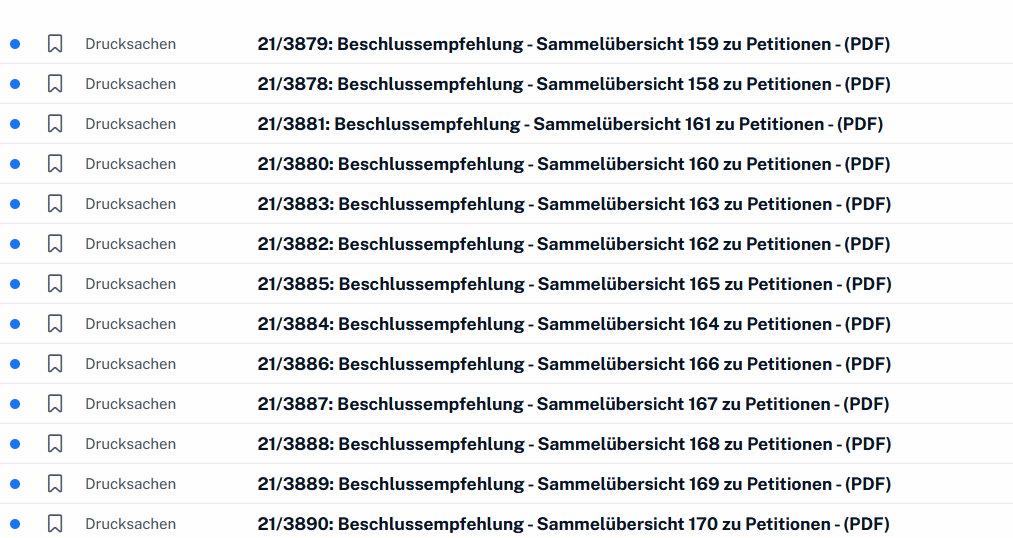

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags hat letzte Woche mal wieder seine Sammelübersichten an das Plenum überstellt. Das sieht in meinem Feedreader dann üblicherweise so aus:

Ich nehme hier lediglich diese zehn dieser 13 Sammelübersichten in den Blick, von denen ja in dieser Wahlperiode auch bereits 170 erschienen sind:

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103890.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103889.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103888.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103887.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103886.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103885.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103884.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103883.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103882.pdf

- https://dserver.bundestag.de/btd/21/038/2103881.pdf

Diese zehn Sammelübersichten bündeln insgesamt 258 Petitionen in Beschlussempfehlungen, über die der Bundestag abstimmen soll.

„Entsprochen“

14 Petitionen hat der Petitionsausschuss vollständig entsprochen. Ein großer Block betraf dabei das Führerscheinwesen (12 Petitionen). Auch einer Petition zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr und einer zur Arbeitszeit wurde entsprochen. Zehn Petitionen wurde teilweise entsprochen.

Häufig empfiehlt der Ausschuss die Überweisung von Anliegen als „Material“ an die Bundesregierung (Ministerien), andere Parlamente, Fraktionen des Bundestags oder EU-Institutionen. Dies gilt als politisch starke Form der Unterstützung durch den Ausschuss neben der direkten Erledigung.

„als Material“

Insgesamt wurden 95 Petitionen an andere Stellen gegeben oder zur Kenntnis gebracht:

- 60 Petitionen zur Vergütung medizinischer Leistungen gingen „als Material“ an das Gesundheitsministerium.

- 17 Petitionen zu Energiegesetzen gingen „als Material“ an das Wirtschaftsministerium.

- Weitere Überweisungen gingen an das Justizministerium (z. B. Kindschaftsrecht, Verbraucherschutz), das Verteidigungsministerium und das Finanzministerium.

- Eine Petition zur elektronischen Patientenakte wurde sogar zur (höherwertigen) „Erwägung“ an das Gesundheitsministerium überwiesen.

- An das Europäische Parlament wurden Petitionen zu technischen Vorschriften und Tierhaltung weitergeleitet.

- An die Landesvolksvertretungen gingen mehrere Eingaben zur Gasversorgung und zum ÖPNV/Deutschlandticket.

- Eine Petition wurde den Fraktionen des Bundestages zur Kenntnis gegeben.

„abgeschlossen“

Die größte Gruppe bilden die Petitionen, die „abgeschlossen“ werden, ohne dass eine Überweisung oder eine Feststellung des Erfolgs erfolgt. Dies bedeute meist, dass der Ausschuss die Rechtslage für sachgerecht hält oder dem Anliegen aus anderen Gründen nicht näher treten kann. Es betraf 138 Petitionen.

Bei nur einer Petition (zur Rentenversicherung) wurde im Tenor explizit vermerkt, dass dem Anliegen „überwiegend nicht entsprochen werden konnte“.

Abstimmung im Plenum: „Wer stimmt dafür? – AfD, Union. Alle“

Interessant ist, sich die Behandlung dieser Sammelbeschlüsse im Plenum anzuschauen. Am Donnerstag wurden beispielsweise die Sammelübersichten 143 bis 150 abgestimmt.

Aus dem Protokoll, die Sitzung führte Vizepräsidentin Andrea Lindholz zur Sammelübersicht 143 zu Petitionen:

Es handelt sich um 68 Petitionen. Wer stimmt dafür? – AfD, Union. Alle. Damit ist die Sammelübersicht angenommen.

Sammelübersicht 144 zu Petitionen:

64 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind alle. Damit ist die Sammelübersicht angenommen.

Sammelübersicht 145 zu Petitionen:

Es geht hier um 70 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Alle. Dann sind auch diese 70 Petitionen angenommen.

Sammelübersicht 146 zu Petitionen:

Es handelt sich um 45 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die AfD, die Union, die SPD, die Grünen. Und dagegen? – Die Linke. Damit ist die Sammelübersicht auch angenommen.

Sammelübersicht 147 zu Petitionen:

14 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die Union, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke. Wer stimmt dagegen? – Das ist die AfD. Auch diese Sammelübersicht ist damit angenommen.

Sammelübersicht 148 zu Petitionen:

Es geht um 15 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die Union, Bündnis 90/Die Grünen und die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind AfD und Linke. Die Sammelübersicht ist damit angenommen.

Sammelübersicht 149 zu Petitionen:

Eine Petition. Wer stimmt dafür? – Das sind alle. Damit ist sie angenommen.

Sammelübersicht 150 zu Petitionen:

Ebenfalls eine Petition. Wer stimmt dafür? – Das sind fast alle: Das sind die AfD, die Union, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die SPD. Ablehnung? Enthaltung? – Ablehnung Fraktion Die Linke. Damit ist die Sammelübersicht angenommen.

Sammelübersicht 151 zu Petitionen:

Auch eine Petition. Wer stimmt dafür? – Die AfD, die Union, die SPD, Die Linke. – Dagegen sind die Grünen. Gut, dann ist sie trotzdem angenommen.

Sammelübersicht 152 zu Petitionen:

41 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die AfD, die Union, die SPD. Und wer stimmt dagegen? – Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist die Sammelübersicht angenommen.

Sammelübersicht 153 zu Petitionen:

Eine Petition. Wer stimmt dafür? – AfD, Union, SPD. Dagegen? – Bündnis 90/Die Grünen. Enthalten tun sich die Linken. Das ist damit auch angenommen.

Sammelübersicht 154 zu Petitionen:

Zehn Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die Union, die SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. Dagegen? – Die AfD. Damit sind auch diese zehn Petitionen angenommen.

Sammelübersicht 155 zu Petitionen:

Eine Petition. Wer stimmt dafür? – Das sind die Union, Bündnis 90/Die Grünen, die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind die AfD und die Fraktion Die Linke. Sie ist damit aber auch angenommen.

Sammelübersicht 156 zu Petitionen:

Drei Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die Union, die SPD und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? – Das sind die AfD und Bündnis 90/Die Grünen. Auch diese Sammelübersicht ist angenommen.

Sammelübersicht 157 zu Petitionen:

16 Petitionen. Wer stimmt dafür? – Das sind die Union und die SPD. Wer stimmt dagegen? – AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Die Sammelübersicht ist damit aber auch angenommen.

Nicht überwiegend – zumindest in dieser Auswahl –, aber doch häufig stimmt das gesamte Plenum Sammelübersichten zu. Oft stimmen Linke und AfD oder Grüne und AfD gemeinsam gegen Sammelübersichten. Debatten finden nicht statt.

Das alles hat keinerlei Konsequenz, weil alle Beteiligten wissen, dass es eben nur um Petitionen geht, die weit überwiegend irgendwo im ministerialen Bereich als „Material“ versanden oder die folgenlos für „abgeschlossen“ erklärt werden.

Wenig ist im Parlamentsbetrieb so politikfern wie das Abarbeiten von Petitionen.

Register zur Erfassung von trans* und nichtbinären Personen

Die Ende letzten Jahres mit großem Eifer und wuchtigen Moralkeulen geteilte Petition 183950 Keine Führung eigener Register zur Erfassung von trans* und nichtbinärer Personen vom 14.07.2025 befindet sich noch in der Prüfung.

Sie hat aufgrund der 41101 erreichten Online-Mitzeichnungen das „Quorum“ erreicht, ab dem eine öffentliche Behandlung im Petitionsausschuss erfolgen kann. Das führt nun mutmaßlich zu zeitraubenden Terminabstimmungen.

-

Nun lesend: Anthropolis

In Vorbereitung auf den Theatermarathon in Hamburg. Prolog ist schon mal super.

-

Gelesen: Alastair Reynolds – Eversion

Beim Sprawl Radio lesen sie zurzeit ebendieses Buch, und da wollte ich dann auch mal mitlesen. Dass ich es nun aus Versehen schon durchgelesen habe, spricht aber nur auf den ersten Blick für Eversion, wird das Buch doch bei jeder Iteration seiner murmeltiertagsartigen Wiederholungen ein wenig uninteressanter, hielt mich, der ich noch eine furiose letzte Wendung erwartete, aber erfolgreich bei der Stange, nur um letztlich zu enttäuschen. Im letzten Drittel wird Spannung dann weitgehend durch Infodumps ersetzt. Ein überaus verzichtbares Buch.

-

Stedelijk

Eine Lounge, um in ihr zu chillen;

Kühlraum, grell, jede Ecke ausgeleuchtet:

Schlachthaus hört nie auf, Schlachthaus zu sein.

Das Blut in den Poren der Fugen versteinert. -

Verlinkt: Claude Code Won’t Fix Your Life

Every few years, a new tool launches that promises to solve the fundamental problem of being a disorganized person with too many ideas and not enough follow-through. The Getting Things Done revolution of the early 2000s spawned an entire ecosystem of apps and methodologies. Evernote was going to be the external hard drive for your mind. Roam Research would finally let you think in graphs instead of hierarchies. Notion would be the all-in-one workspace that replaced everything else. Obsidian (and yes, I use and love Obsidian, so lump me in there) would give you local-first ownership of your knowledge base.

Und jede dieser Stufen habe ich mitgemacht, darum kann ich die Aussage von JA Westenberg bestätigen: ohne Friktion und ohne Mühe und ohne Überwindung entsteht nichts.

Obsidian ist aber natürlich super ☺️

-

Verlinkt: „Deutlich mehr Psychiatrie-Aufenthalte von Jugendlichen“

Schreibt euren Abgeordneten via https://www.bundestag.de/abgeordnete und fordert mindestens die Ausweitung des Pilot-Programms „Mental Health Coaches“ an Schulen anstelle seiner Einstellung.

Laut dem DAK-Report ist das ein Plus von 53 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Hochgerechnet auf alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland erhielten demnach 230.000 Kinder die Diagnose Angststörung.

Correctiv.org: „Wir verlieren einen Teil der jungen Generation“

-

Björk

Gerade stellte ich fest, dass ich nur (noch) Debut und Homogenic digital besitze. Da muss ich mal die CD-Stapel durchforsten, denn mindestens die Post besaß ich auch bereits.

In jedem Fall muss die Björk-Sammlung in diesem Jahr vervollständigt werden. Gibt’s schließlich auch alles bei Bandcamp. Die Sachen nach Vespertine habe ich aufgrund vermeintlicher Seltsamkeit zudem sträflich ignoriert. Das gilt es zu korrigieren.

Erscheinungsjahr Albumtitel 1993 Debut 1995 Post 1997 Homogenic 2001 Vespertine 2004 Medúlla 2007 Volta 2011 Biophilia 2015 Vulnicura 2017 Utopia 2022 Fossora -

Gesehen: ’Weapons’ von Zach Cregger

Was mich reitet, immer mal wieder Horrorfilme zu schauen, bleibt rätselhaft. Weapons hat Jumpscares, interessante Wechsel der Erzählperspektive, gelegentlichen Humor, ein The Shining-Zitat, Josh Brolin und ein Finale mit dermaßen viel irrem Geschrei, dass man gar nicht mehr wusste, wohin mit sich.

Es gibt in einer bestimmten Szene einen coolen Song mit einem seltsamen Vocal-Sample, daher muss ich jetzt auch noch in den Soundtrack hineinhören. Nichts bleibt einem erspart …

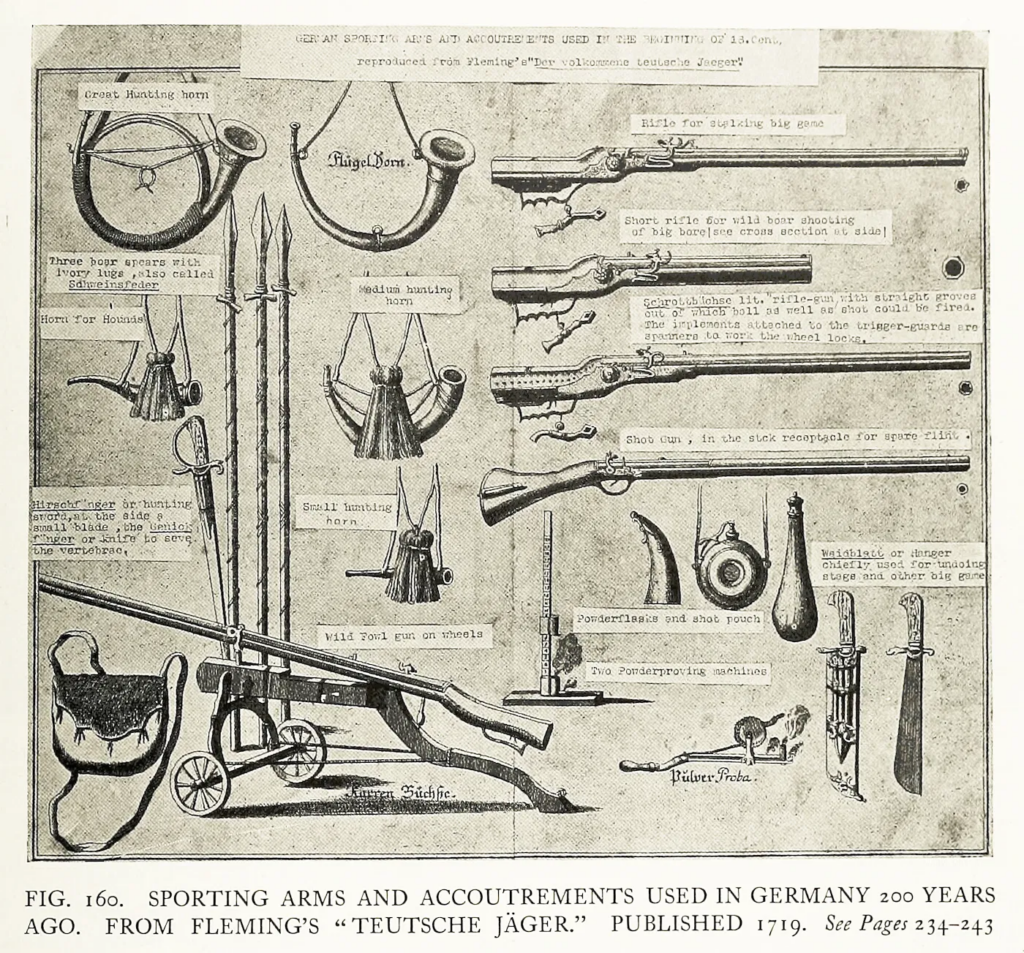

Titelbild: William Baillie-Grohman, 1913. Aus Sport in Art

-

keine Mehrheit

Petitionen bringen nichts:

Die Petition für einen Untersuchungsausschuss, die von der Lübecker Initiative Hafenstraße ’96 auf den Weg gebracht und von 10.000 Menschen unterzeichnet wurde, findet im Landtag keine Mehrheit.

taz.de: Mord verjährt nicht