Kürzlich habe ich ein paar Serien zuende geguckt:

Mad Men habe ich schon vor Jahren begonnen zu schauen und nach zwei Staffeln aufgegeben. Jüngst las ich aber allerorten, dass Netflix Mad Men im Programm hat, die Serie Mitte Mai aber aus selbigem schmeißen würde. Also unterwarf ich mich einem Marathon von mindestens drei Folgen pro Tag, um durch die verbliebenen fünf Staffen zu rasen. Hätte ja sein können, dass die Serie ab Staffel drei plötzlich so gut würde, wie alle sagen. Wurde sie aber nicht. Auch nicht in Staffel sieben.

Devs ist eine achtteilige Serie von Alex Garland, der mit Ex Machina und Annihilation bereits auf sich aufmerksam gemacht hat, und sie ist nahezu perfekt. Wie eine richtig gute Scifi-Kurzgeschichte, beispielsweise von Ted Chiang, oder wie eine sehr sehr gute Star Trek-Episode: Visionär, höchst menschlich, wohlklingend, äußerst gutaussehend, bahnbrechend und meiner Meinung nach abgeschlossen – von einer Fortsetzung ist also nicht auszugehen. Für den Trailer klickt man hier, die Besprechung von Future Ltd. ist auch zu empfehlen.

The Leftovers zeichnet sich mit drei Staffeln zu je zehn Folgen auch durch eine wohltuend geringe Länge aus, hat den wahrscheinlich umwerfendsten Schluss der Seriengeschichte und zeichnet so gut wie kaum ein mir bekannter fiktionaler Stoff das Bild einer ganzen Gesellschaft. Man muss sich darauf einlassen, mit jeder Menge religiöser Motive, aber auch so mancher komplett irrer Wendung konfrontiert zu werden. Die erste Staffel weiß noch nicht so richtig, wohin mit sich, aber dann wird es außerordentlich gut.

Blick von der Kohlenstraße in die Weitmarer Str.

Blick von der Kohlenstraße in die Weitmarer Str.

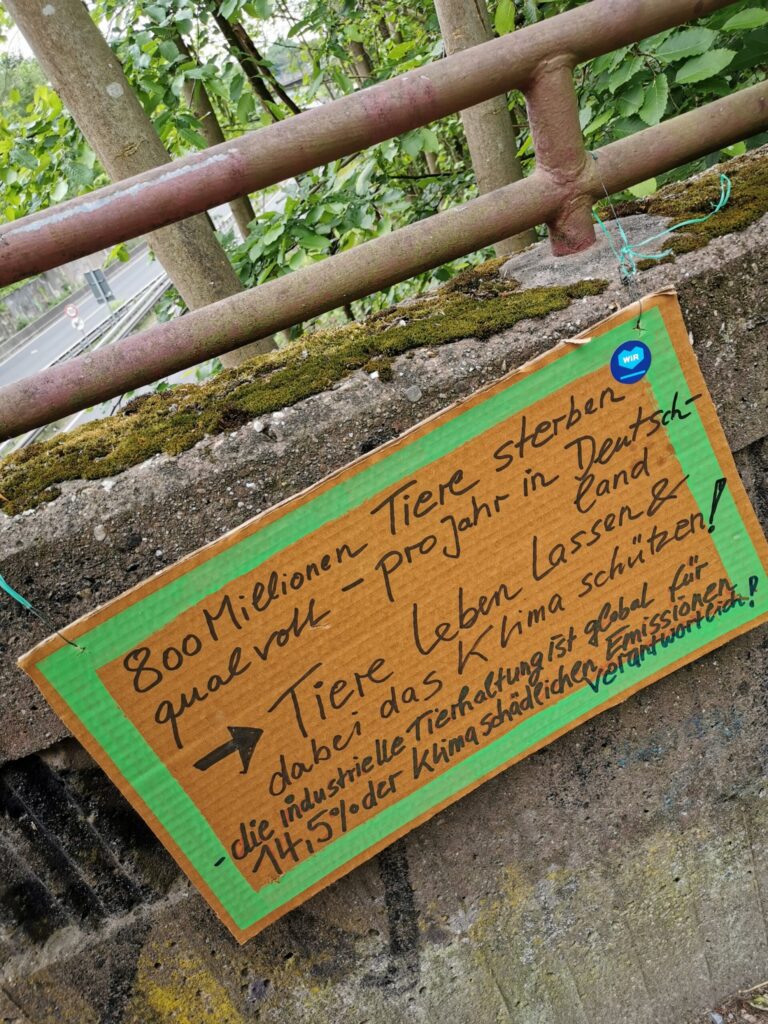

Frische Bemalung.

Frische Bemalung.

Bliebe die Straße KfZ-frei, wäre das evtl. sogar gelungen.

Bliebe die Straße KfZ-frei, wäre das evtl. sogar gelungen.

Immerhin: Fährt man geradeaus in den Weg Richtung Knoopstr. hat man in Zukunft anscheinend Vorfahrt.

Immerhin: Fährt man geradeaus in den Weg Richtung Knoopstr. hat man in Zukunft anscheinend Vorfahrt.

Diese Bemalung auf dem Weg lässt nicht erwarten, dass der Straßenbelag jemals erneuert wird.

Diese Bemalung auf dem Weg lässt nicht erwarten, dass der Straßenbelag jemals erneuert wird.

Gemeint ist diese Piste hier.

Gemeint ist diese Piste hier.