Wenig irritiert derzeit so sehr wie der Umgang von Fußballclubs mit dem Coronavirus:

Wir haben ein besonderes Angebot unseres Präsidenten für euch: Hans-Jürgen Laufer wird morgen zwischen 12 und 14 Uhr drei Fangruppen (max. 5 Personen) mit unserem T1-Bulli und einer Kiste @krombacher besuchen.

DSC ArminiaBielefeld (@arminia) March 12, 2020

Schickt uns eine Mail an spieltach@arminia.de und bewerbt euch.

Man fragt sich: Warum? Warum bleibt ihr nicht einfach zu Hause und macht einfach gar nichts? Auch ich bin froh, dass das Spiel morgen stattfindet, meine Welt würde aber auch nicht zusammenbrechen, wenn es das nicht täte. Selbst wenn der Spielstand annulliert würde und Bielefeld nicht aufsteigt (keine Ahnung, ob das ein denkbares Szenario ist), würde ich das verkraften und denke, das kriegt mit etwas Mühe auch jeder andere hin.

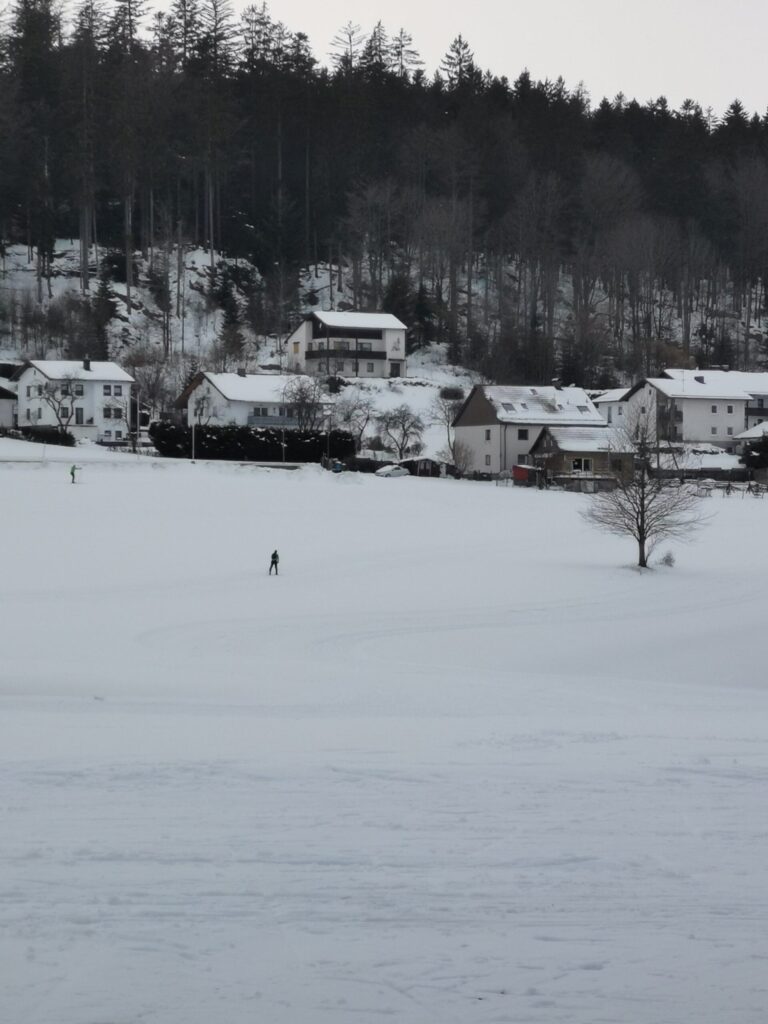

Wir jedenfalls haben das mit dem zu Hause bleiben und nichts tun am heutigen letzten Urlaubstag ziemlich lange hingekriegt, jedenfalls ab 9:00 Uhr – vorher war hier nämlich ein Elektriker, der eine Deckenlampe fachgerecht montiert hat. Damit ist unser Umzug sozusagen abgeschlossen.

Außerdem habe ich heute etwas gemacht, was ich schon viel öfter hätte tun sollen: ein Buch einfach nicht weitergelesen. The Outside von Ada Hoffmann ist eine mittelmäßige Space Opera, die sich auf höchst ungruselige Weise Lovecraft-Elementen bedient. Die autistische Wissenschaftlerin als Hauptfigur hat leider keine darüber hinausgehende Persönlichkeit. Und da mir der Kindle die verbleibende Lesedauer bei rund vier Stunden taxierte, beschloss ich, dass mir die Zeit dafür zu schade ist.

Und was war heute stattdessen lesenswert?

- Christina Dongowski schreibt hier für das www-mag kundig in Sachen demokratischer Initiativen.

- Die (in unserem Viertel leider fast inaktive) Nachbarschaftsplattform nebenan.de bietet Kommunen ein Organisationsprofil kostenlos an. Ich bin zwar keine Kommune, fand das aber interessant.