Die ewige Suche nach der richtigen Notizen-App: Was 2020 Roam war, könnte 2021 Obsidian sein – jedenfalls lässt die Zahl an Leuten in meiner Bubble, die den Wechsel vollzogen haben, darauf schließen.

Ich habe gestern ebenfalls erfolgreich mein Roam-Backup in Obsidian importiert und möchte drei für mich relevante Punkte ergänzen.

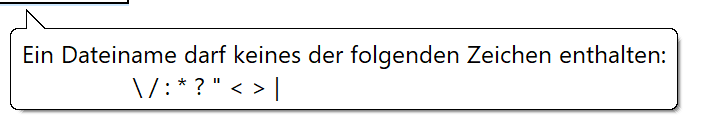

Export: Vorsicht vor Sonderzeichen

Ein lästiges Problem, was sich vermutlich auf Windows-Nutzer beschränkt: Das Markdown-Backup von Roam erzeugt für jede Notiz eine Datei, die dann den Namen der Notiz trägt.

Windows verkraftet aber nach wie vor keine Dateinamen, die bestimmte Zeichen enthalten, darunter der in meinem Fall verbreitete Doppelpunkt. Ich habe daraufhin die entsprechenden Notizen vorab in Roam umbenannt. Dauerte eine lästige Viertelstunde, dann war das Problem erledigt.

Stapelverarbeitung

Obsidian handhabt Notizen als einfache Text-Dateien mit Markdown-Auszeichnung, was diverse Vorteile mit sich bringt.

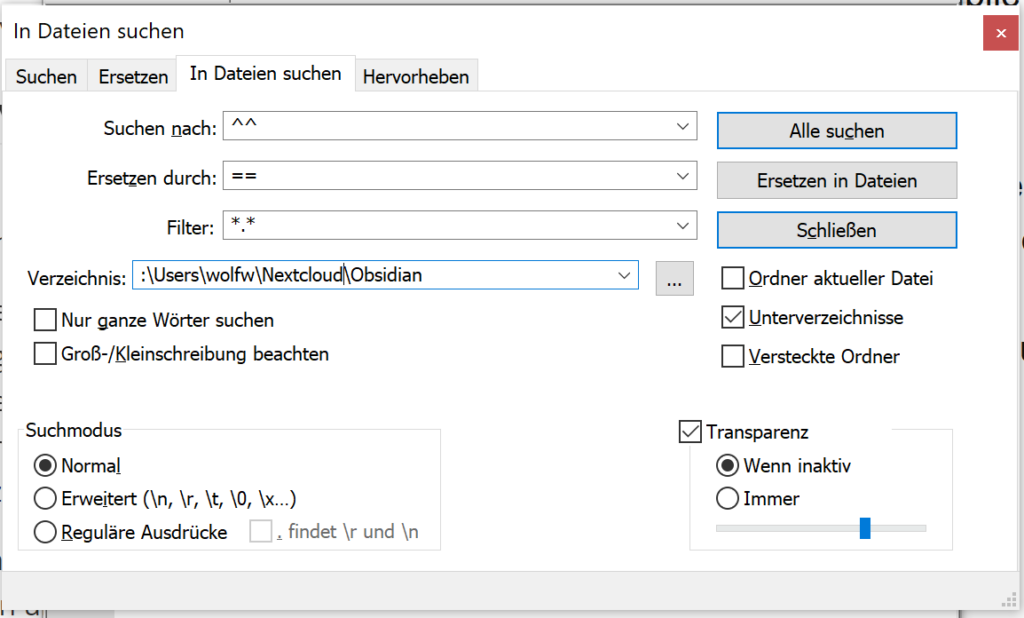

So wurde bei meinem Import in Obsidian die Auszeichnung von Highlights (gelb hinterlegtem Text) nicht korrekt konvertiert – vermutlich ein Fehler meinerseits bei den Einstellungen. In Roam highlightet man mit ^^Carets^^, in Obsidian mit ==Gleichheitszeichen==.

Ein Problem, welches sich per Stapelverarbeitung und Suchen und Ersetzen über alle rund 700 Dateien hinweg lösen lassen sollte. Nun bin ich alles andere als ein Commandline-Wizard, aber die Lösung war sozusagen schon an, nämlich der kleine Texteditor Notepad++ : Nach 30 Sekunden hat das Tool in allen Notizen ^^ gegen == getauscht:

Mobile App

Ein weiterer Vorteil von Plaintext-Dateien: Ich lasse mein Obsidian Notizen in einem Ordner meiner Nextcloud abspeichern. Da müsste ich doch eigentlich auch auf dem Smartphone an die Notizen rankommen können?

Auch hier war die Lösung schon da, nämlich eine Nextcloud-App namens Notes. Sie kostet im Google Play Store eine Hand voll Euro und tut exakt, was sie soll: in einem definierten Ordner der Nextcloud txt- oder md-Dateien einlesen, bearbeiten und speichern. Sicher gibt es auch andere Apps, die das hinbekommen, Notes war in meinem Fall einfach schon da und bestens geeignet.

In ähnlicher Weise, nämlich über das Frontend meiner Nextcloud-Installation, könnte ich Dateien auch im Browser bearbeiten, beispielsweise an Rechnern ohne installiertes Obsidian – aber in die Verlegenheit kam ich bislang nicht. Man ist ja immer zu Hause.