Das Funktionieren der Dinge impliziert Machtlosigkeit, weil man von den Dingen und ihrem Funktionieren mindestens so lange beherrscht wird, wie man die Dinge und ihr Funktionieren nicht versteht.

Erst, wenn die die Dinge nicht funktionieren, und man gezwungen ist, das Ziel ihrer Funktion mit anderen, eigenen Mitteln zu erreichen, hat man sich selbst ermächtigt und die Funktion der Dinge durch eigenes Zutun (oder: eigene Dinge) ersetzt.

Darum bin ich »Improvisationsfreak«.

Man findet sich dann also in der höchst albernen Situation wieder, niederzuschreiben, dass man sich mit jemandem, der sich für homophob und diesen Sachverhalt für gut so erklärt, in keiner Weise befassen werde, diesem Menschen und seinem Pamphlet nicht die geringste Aufmerksamkeit zukommen lassen wolle. Man ärgert sich fast ein wenig über jede Verlinkung, jeden share und jeden Artikel über dieses Machwerk, weil dadurch die Aufmerksamkeit und die Klicks auf eben jenen Artikel und damit einhergehend die Werbeeinnahmen des verantwortlichen Presseorgans immer höher geschraubt werden.

Zugleich ist man zutiefst überzeugt vom hohen Gut der Meinungsfreiheit und des gesellschaftlichen Diskurses. Auch solche Meinungen müssen geäußert werden dürfen und ob man damit einverstanden ist oder nicht, spielt dabei nicht die geringste Rolle. Dann muss ihnen widersprochen werden dürfen. Und in der Summe oder über die Zeit hinweg entsteht dabei ein neuer gesellschaftlicher Sachstand. Idealerweise. Irgendwie.

Man vergegenwärtigt sich, dass es gut ist, mit anderen Meinungen als den eigenen konfrontiert zu werden. Die einem zwangsläufig nicht gefallen werden, weil es nicht die eigenen sind. Aber nur durch Konfrontation mit anderen Meinungen, mit dem Ausbruch aus der Filterblase bekommt man Denkanstöße, wird herausgefordert, hinterfragt sich, oder: widerspricht. Nur so ist dieser Diskurs schließlich möglich.

Man wird durch einen Blick auf die Leserkommentare unter dem in Rede stehenden Artikel daran erinnert, wie anstrengend das ist. Die ganze Selbstgerechtigkeit, Gehässigkeit, auch Dummheit. Anschließend schilt man sich ob der eigenen Arroganz. Und ertappt sich dabei, mehr sich selbst zu widersprechen als den anderen.

„Nur Kunst in einer Position, die darin beharrlich bleibt, hat die Chance, mehr zu werden als das Produkt eines Trends, also eines Verkaufsangebots, das sie selbst geschaffen hat.“

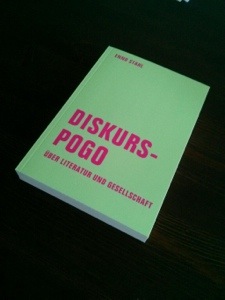

Erschienen beim Verbrecher Verlag

Gerade gesehen: last.fm sind in der aktuellen Beta (soweit ich weiß nur für Subscriber) mit tiefer Spotify-Integration am Start. Mehr dazu hier. Was soweit ichs überschauen kann noch fehlt ist die Möglichkeit, Songs, Alben oder Künstler von dort aus direkt als oder in Playlists zu speichern.

Möglicherweise verabschiedet sich last.fm damit endgültig von seinem löchrigen Streaming-Angebot und integriert mit Spotify den Branchenprimus. Und wenn sie diese Funktion nur für Subscriber verfügbar machen würden, gäbe es sogar wieder einen kleinen Anreiz ein solcher zu werden oder zu bleiben. Meine jüngste dreimonatige Phase als zahlender Kunde ist bald wieder vorbei und so wirklich lohnt sich das derzeit nicht.

Ob das mein zaghaftes Vorhaben, mich verstärkt meiner Musiksammlung zu widmen und Spotify zu kündigen beeinflusst, muss sich noch herausstellen.

Im Grunde genommen kann ich den Impuls, sowas machen zu wollen, gut verstehen. Auch wenn mich der Elitarismus, die postdemokratischen Anwandlungen und die da durchschimmernde Freudlosigkeit abstoßen. Aber der Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, in der es zumindest möglich ist, die Bedingungen des Zusammenlebens freier zu gestalten als bisher, ist eindeutig da. Und ich glaube, dass das Modell der Nationalstaaten schlicht too big to fail ist, um Veränderungen in größerem Maßstab zuzulassen. Solche Veränderungen drohten zu schlechteren Resultaten zu führen, als es die repräsentative Demokratie schon heute tut. und in Massengesellschaften ist dieses Risiko einfach zu groß.

Ich lese viel über Kryptowährungen wie bitcoin und die Möglichkeiten jenseits des reinen Geldverkehrs, die damit denkbar sein sollen. Letzte Woche hörte ich mir einen Vortrag über liquid Feedback an. Und immer wieder komme ich zu dem Schluss, dass die richtigen Disruptionen erst bevorstehen. Aber auch, dass sie zu ernsten Bedrohungen erwachsen können. So dass wir gut beraten wären, unsere Gemeinwesen kleiner zu organisieren, um die möglichen Schäden und Risiken zu begrenzen. (Die Idee, Gemeinwesen nicht mehr territorial aufzufassen, ist darin noch gar nicht enthalten.)

Vor allem aber will ich das jetzt. Oder bald. Zumindest noch zu meinen Lebzeiten. Ausprobieren, wie es sich in einem Gemeinwesen lebt, das sich solcher Werkzeuge bedient. Variationen in das System Politik einführen. Anarchischer. Direkter. Nur eben ohne Umsturz, Revolution und Gewalt.

Und wenn man bekloppt genug ist – und es sich leisten kann -, kommt man sicher auf die Idee, irgendwo künstliche Inseln zu konstruieren, sich gleichsam ins Exil zu begeben und alle anderen sich selbst zu überlassen. Das allerdings ist nicht mein Weg.

Just kehre ich zurück von der netzkultur-Veranstaltung der bundeszentralefürpolitischebildung und den Berliner Festspielen. Betrachtet und belauscht wurden Darbietungen zum Thema „E-Kampagnen in der Kultur“ (spontan von der Referentin Paula Hannemann zu irgendwas interessanterem umbenannt) und zu der Entscheidungssoftware Liquid Feedback. Der Diskussion ‚E-Books, Apps und Nachrichten auf Karton: Wie Systeme gehackt werden‘ habe ich zwar beigewohnt, sie aber nicht verstanden.

Bemerkenswert an den beiden erstgenannten Sessions erscheint mir, dass alle ReferentInnen nicht sehen, oder aussprechen wollen, dass sie im Grunde Werkzeuge zur Selbstorganisation der Gesellschaft erschaffen haben. Gut, im Fall von change.org ist das in Teilen nachvollziehbar, geht es dabei doch um Petitionen und die brauchen eine Adressatin. Nicht umsonst unterhält der Bundestag ja einen Petitionsausschuss. Andererseits räumte selbst die Referentin ein, dass es bei den dort initiierten Petitionen in erster Linie um öffentliche/mediale Aufmerksamkeit geht.

Im Fall von liquid Feedback finde ich es aber noch offensichtlicher, dass hier ein Tool vorgestellt wurde, welches „möglichst herrschaftsfreie Aushandlungsprozesse unter Verschiedenen“ ermöglicht.

Im Grunde wäre es sehr gewinnbringend, beide Tools zusammen zu denken: etwas wie liquid Feedback, um Entscheidungsvorschläge zur Diskussion zu stellen. Und etwas wie Change.org, um für sie zu werben. Und für den Gedanken hat sich die Veranstaltung gelohnt. Auch wenn diese Band aus Österreich mehrere Größenordnungen zu klamaukig war. These: Livemusik, zu der getanzt werden kann, ist schlecht.

Denke ich an systematischen Rassismus in Deutschland, dann fällt mir immer die Schulzeit ein. Und zwar von der ersten bis zur dreizehnten Klasse. Als ich eingeschult wurde, 1986, hatte ich erstmals Kontakt mit ‚Ausländern‘. Ein Viertel, vielleicht ein Drittel der Klasse bestand aus Kindern, die, oder deren Eltern, das weiß ich nicht, einen Migrationshintergrund hatten.

Was mich rückblickend daran so fasziniert, ist, dass es mich, und ich glaube auch die anderen ‚autochthonen‘ Kinder, überhaupt nicht interessiert hat. Es war keine relevante Kategorie. Ich habe es nicht wahrgenommen. Das waren alles für mich neue und unbekannte, und zwar gleichermaßen neue und unbekannte Kinder. Den Namen Tilmann kannte ich vorher ebenso wenig, wie den Namen Murat.

Besonders eindrücklich erinnere ich dabei meinen ersten Kindergeburtstag, zu dem ich mit völliger Selbstverständlichkeit auch Hamid und Markus eingeladen habe. Markus war, glaube ich, russlanddeutscher Herkunft. Eindrücklich vor allem deshalb, weil ich mich erinnere, dass meine Eltern – leider – gewisse Bedenken wegen Hamid und Markus hatten. Das war neu. Kannte ich vorher nicht. Wohl mein erstes Erlebnis mit Rassismus, rückblickend. Hamid und Markus waren jedenfalls trotzdem da.

Zumindest zum Kindergeburtstag. Ein, oder zwei Jahre später waren sie aber weg. Ob sitzengeblieben, oder weggezogen, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls wurden meine Klassen von Versetzung zu Versetzung immer ‚deutscher‘. Und versuche ich mich an meine Klasse nach der Versetzung aufs Gymnasium zu erinnern, dann fällt mir beim besten Willen keine/r ein, die oder der einen Migrationshintergrund hatte.

So läuft das hier. Und das ist systematischer Rassismus. Und das ist himmelschreiend ungerecht. Und weil das in NRW war, nach grob geschätzten fuffzig Jahren SPD-Regierung, gibt es hier auch nicht den geringsten Anlass für Parteienwerbung. Thilo S. ist ja schließlich immer noch drin…

I wander thro‘ each charter’d street,

Near where the charter’d Thames does flow,

And mark in every face I meet

Marks of weakness, marks of woe.In every cry of every Man,

In every Infant’s cry of fear,

In every voice, in every ban,

The mind-forg’d manacles I hear.How the Chimney-sweeper’s cry

Every black’ning Church appalls;

And the hapless Soldier’s sigh

Runs in blood down Palace walls.But most thro‘ midnight streets I hear

How the youthful Harlot’s curse

Blasts the new born Infant’s tear,

And blights with plagues the Marriage hearse.

Anlass: „there is more understanding of the nature of capitalist society in a poem like ‚i wander through each charter’d street‘ than in three quarters of Socialist literature.“ (aus G. Orwells Essay ‚Charles Dickens‘)